【本物の見分け方】鼈甲(べっこう)べっ甲の見分け方【鑑定】【鑑別】

鼈甲(べっこう)を見分けるポイントを解説します。

- 鼈甲(べっこう)とは

- 鼈甲の色の種類

- 鼈甲の製造方法

- 鼈甲の見分け方① 紫外線チェック

- 鼈甲の見分け方②ルーペで拡大してチェック

- 鼈甲のニセモノ

鼈甲(べっこう)とは

玳瑁(タイマイ)という亀の甲羅から取れる角質が原材料です。

現在ではワシントン条約により取引が制限されております。

それでは鼈甲について近山晶先生の宝石宝飾大辞典より引用させていただきます。

【宝石の見分け方】宝石宝飾大辞典 著者/近山晶【鑑定】

日本の宝石学の礎を築いた 故 近山晶先生が編集されました「宝石宝飾大辞典」を紹介します。この辞書は宝石や貴金属に携わる専門的な方にとってとても有効な情報が満載されている辞書です。

引用

べっこう(鼈甲)tortoise shellドイツ語:Schild フランス語:ecaille スペイン語:carey ポルトガル語:carapacada tartruga

化学成分:角質(55%の炭素、20%の酸素、16%の窒素、2%の硫黄)。

産出形状:玳瑁(タイマイ)の甲羅。

色:白甲、あめ甲、黒甲、斑甲、腹甲。

透明度:半透明。

光沢:樹脂光沢。

硬度:モース2.5。

比重:1.29。

屈折率:1.55。

蛍光性:長波、短波共に青白色蛍光。

カラーフィルター:変化なし。

インクルージョン:斑部は小球状の色の点の集合、布の密度は高い。

産地:インドネシア、南太平洋諸島、日本(主産地·加工は長崎)。玳瑁(タイマイ)以外の海亀の甲羅は、和甲と呼び、鼈甲の代用品となる。

玳瑁(タイマイ)は甲羅が屋根瓦状に積み重なっているのに対して、他の海亀の甲羅は石垣状で重なりがない。宝石宝飾大辞典新訂第3版 著者 近山晶氏

鼈甲の色の種類

べっ甲は亀の甲羅の角質が原材料ですが、取れる場所によって色や模様が変わります。

代表的な色の種類です。

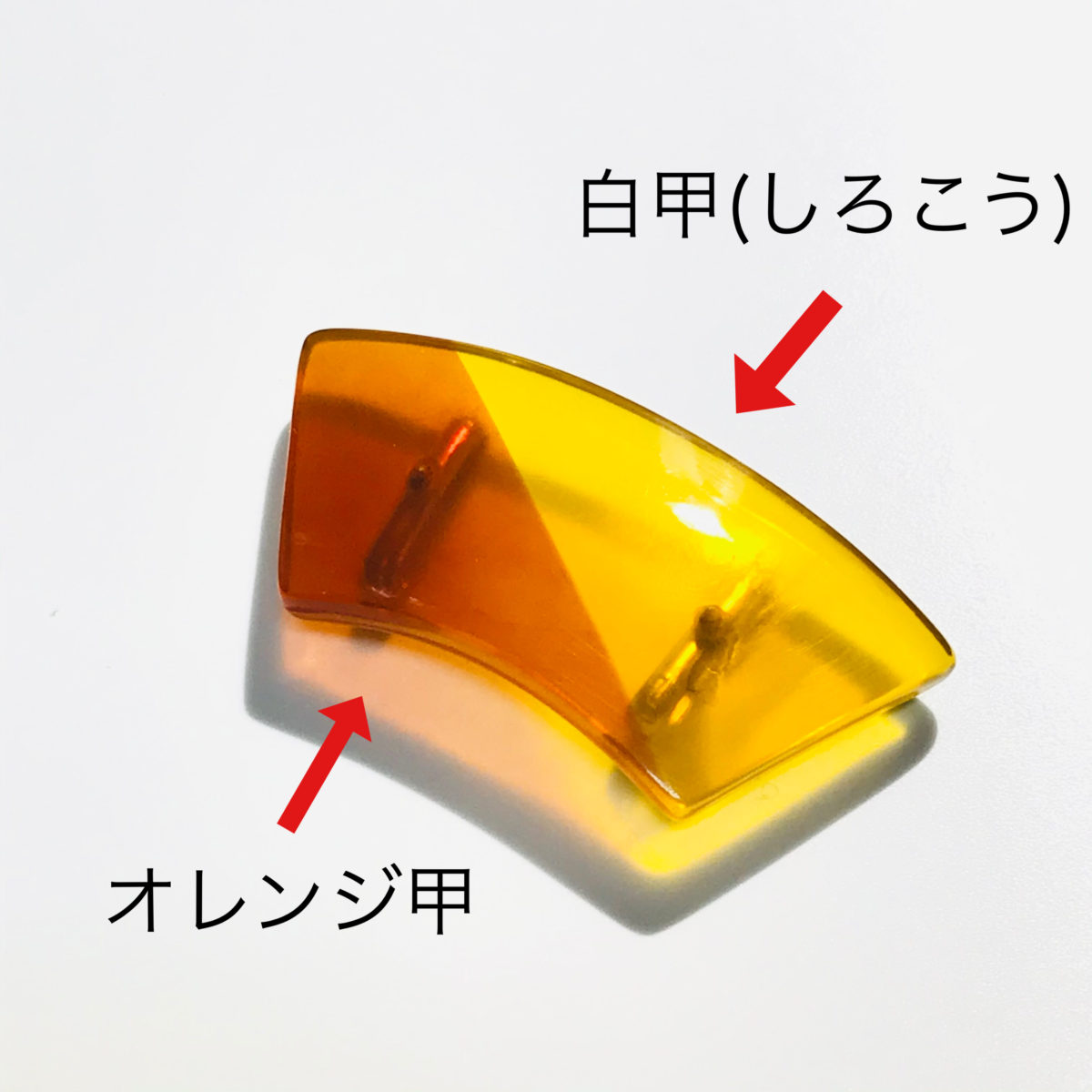

白甲(しろこう)

黄色い透明の部分です。べっ甲の中で取れる部分が少なく希少性が高いです。

引用

しろこう(白甲) yellow belly

玳瑁(タイマイ)の腹甲部分で、斑(まだら)のない黄色の甲であるが、俗に黄色の腹という意味でイェローベリーといい、またブロンド・シェルとも呼ばれている。宝石宝飾大辞典新訂第3版 著者 近山晶氏

オレンジ甲(おれんじこう)

白甲よりも少し濃い色です。白甲と同じ部分で取れます。

こちらもべっ甲の中で取れる部分が少なく希少性が高いです。

黒甲(くろこう)

真っ黒の部分です。高級感があります。

茨布甲(ばらふこう)

黄色と茶色がヒョウ柄みたいに混じっている感じです。

べっ甲といえばこの色を思い浮かべる人が多いと思います。

引用

ばらふ[班甲]

鼈甲のうちで、黄色の地に黒色の斑点部が混じっているものをいう。宝石宝飾大辞典新訂第3版 著者 近山晶氏

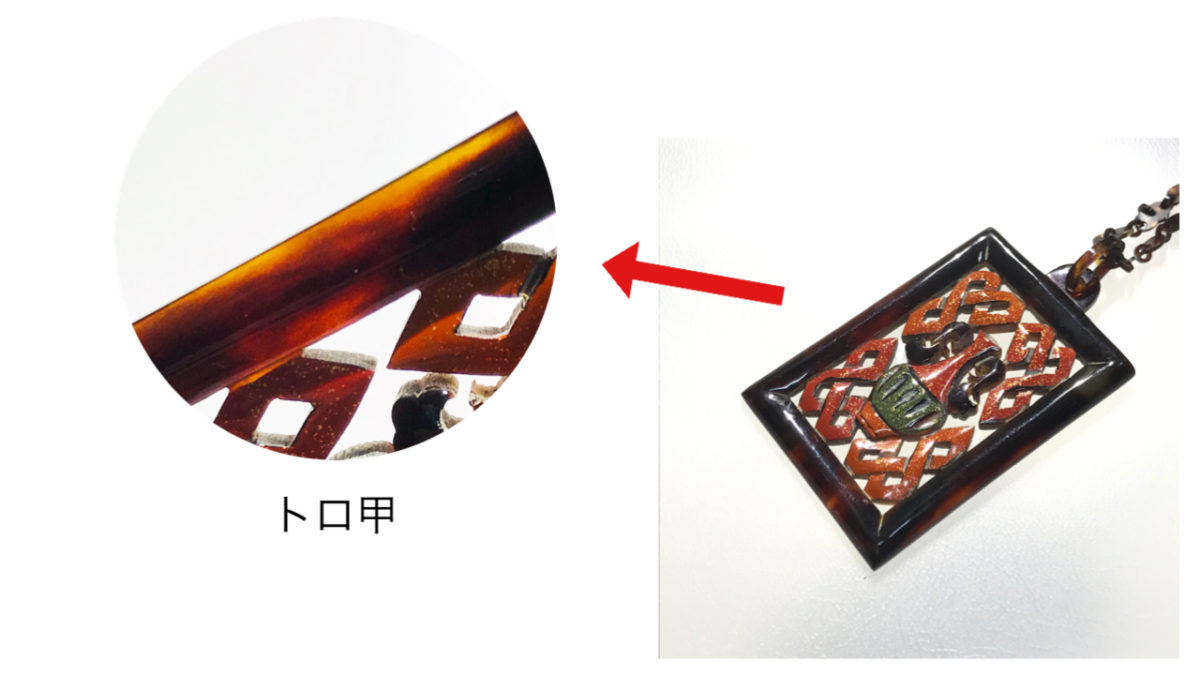

他にもトロ甲と呼ばれるものもあります。

濃い茶色で光に透かして見ると黄色と混ざり合う感じがわかります。

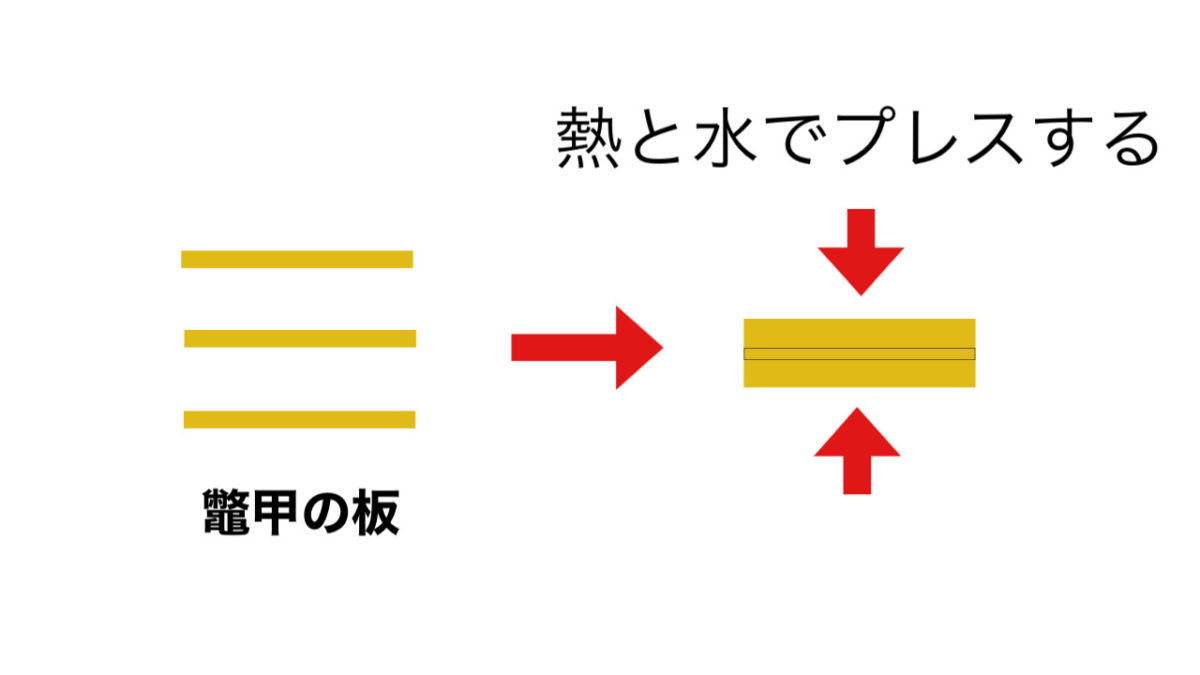

鼈甲の製造方法

べっ甲はタイマイという亀の甲羅から取れる角質が原材料です。

角質を重ね合わせて熱と水でプレスし、必要なパーツを作ります。

そしてそれらのパーツをつないだり削ったり磨いたりして製品を作ります。

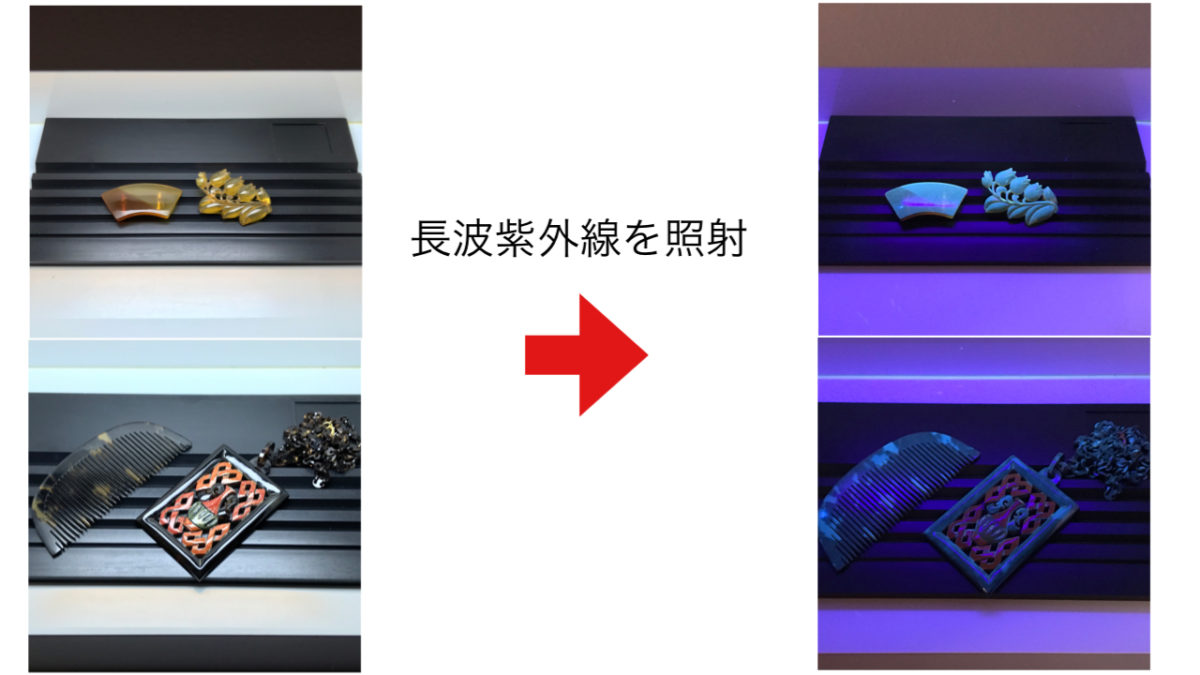

鼈甲の見分け方① 紫外線チェック

べっ甲は長波紫外線を照射すると青白色蛍光反応を示します。

蛍光反応がない場合はべっ甲ではありません。

しかしべっ甲以外でも蛍光反応を示す場合がありますので、長波紫外線の蛍光反応だけで判断はできません。

紫外線ライト(ブラックライト)について

宝石鑑別で使用する長波紫外線ライトは波長が365nmか375nmの製品が多いです。

紫外線ライトでAmazon検索すると多数出てきますが、波長が395nmの製品は確認しづらいので避けたほうが良いですね。

検索して上位に出てくる商品を見てみると、商品説明やレビューの日本語がおかしいモノも多数ありましたので慎重に選んだほうが良いです。

私が長年使用している長波紫外線ライトはストリームライトです。

10年近く使用しておりますが、問題なく動作し続けております。

波長は365nmです。

メリットとしては細いペンライトタイプですので持ち運びに便利です。

また、後部がスイッチになっているので押している間だけ光ります。

ずっと光らせたい場合は、後ろのスイッチ部分が電池の取り出し口になっておりますので締めるとずっと点灯した状態になります。

注意点:使用後は取り出し部分を緩めて消えているかどうか確認してください

デメリットとしては電池がAAAA(フォーエー)というタイプで単6電池を3本使用します。

国内では単5電池までが規格ですので普通にコンビニでは販売されておりません。

もし購入して使われる場合は電池はあらかじめ予備を購入しておくことをお勧めいたします。

【宝石の見分け方】鑑別② 蛍光検査【鑑定】

宝石を見分ける際に必要な検査の一つである蛍光検査の方法を解説します。宝石や鉱物に紫外線を照射してその反応を確認します。宝石は種類によって蛍光反応が違う場合があります。蛍光現象や発光を確認することができれば宝石を見分けるヒントになります。蛍光検査に必要な道具やポイントを解説します。

鼈甲の見分け方②ルーペで拡大してチェック

蛍光検査をして反応があった場合は拡大検査を行います。

ルーペとペンライトがあると確認がしやすいです。

見るポイント

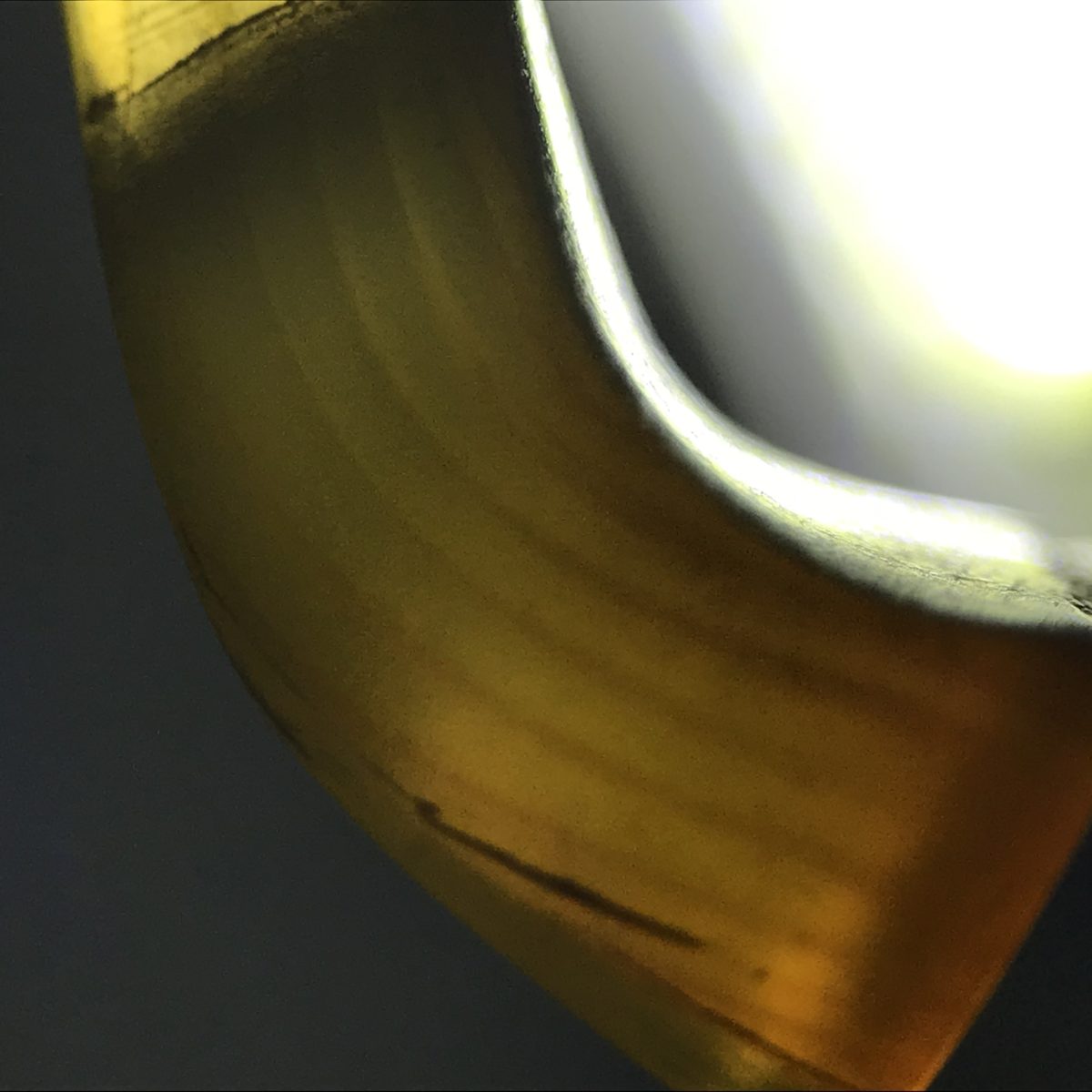

ペンライトでべっ甲を透かしながら、正面や側面を確認します。

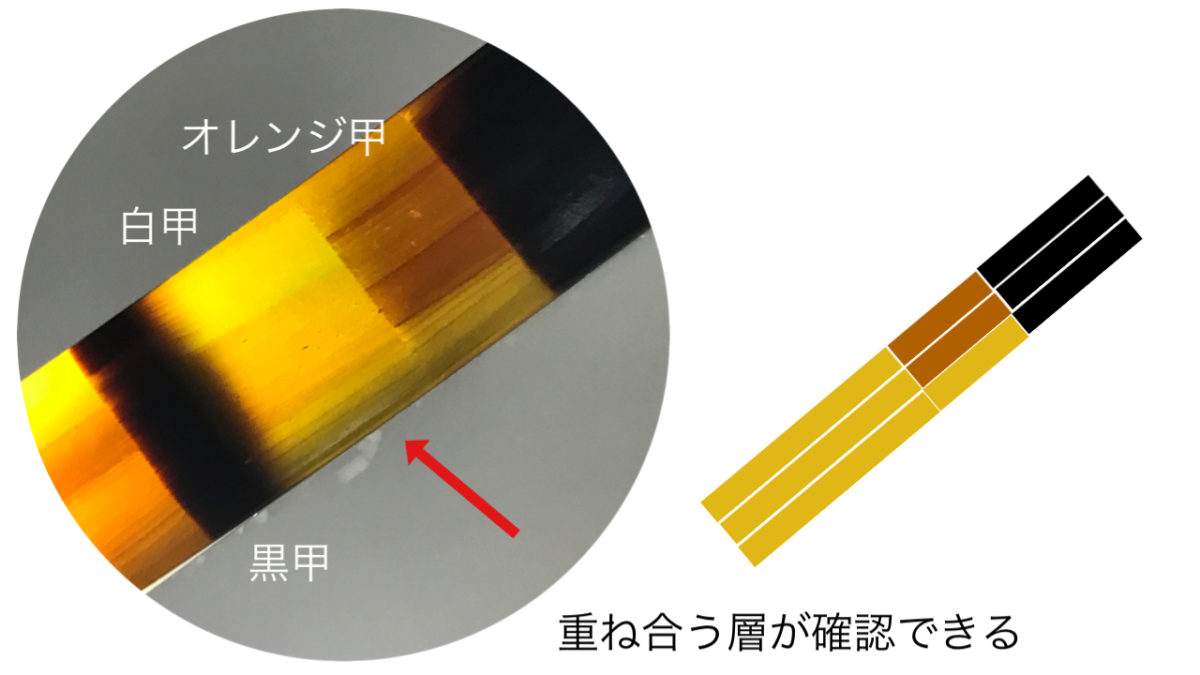

べっ甲は重ね合わせて作られておりますので、側面から見るとバームクーヘンのような層になっております。

また、本物はグラスから見えるビールの炭酸が上にあがっていく感じの小さな泡みたいな球が連なっております。

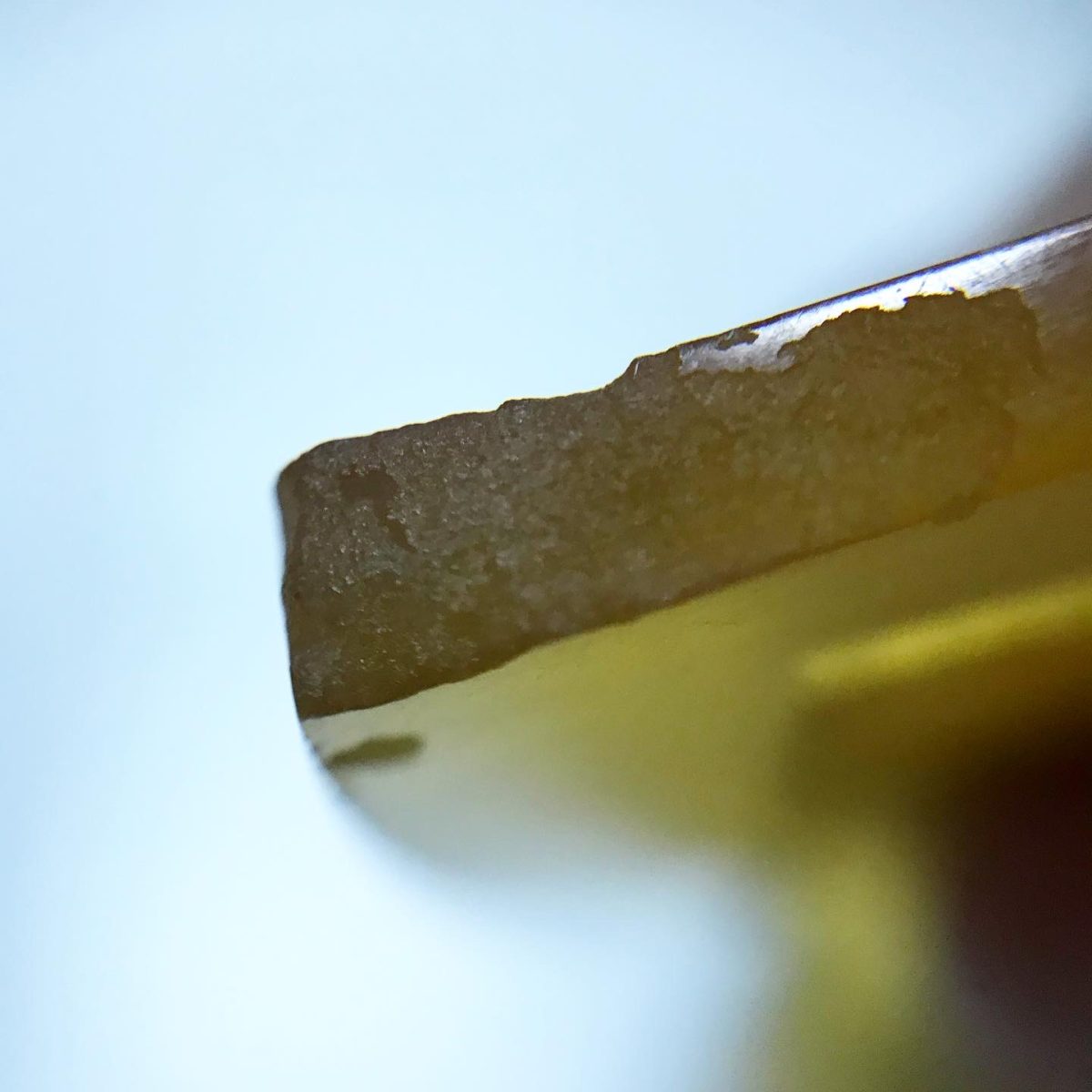

鼈甲は柔らかい素材のため衝撃に弱いです。

古い鼈甲は角がよく欠けているものも見かけますが、その欠けた部分をよく見ると小さな粒々がくっついて鼈甲が形成されていることがよくわかります。

欠けた部分の拡大

【宝石の見分け方】 鑑別① 拡大検査 【鑑定】

宝石を見分ける際に必要な検査の一つである拡大方法を解説します。宝石の拡大検査は基本的に倍率が10倍のルーペを使用して確認します。宝石によって内包物(インクルージョン)や特徴がありますのでそれらを確認することができれば宝石を見分けるヒントになります。拡大検査に必要な道具やポイントを解説します。

YouTubeにべっ甲の見分け方動画をUPしましたのでよろしければご覧ください。

ヤフオクでよく見かける鼈甲のニセモノ

べっ甲はニセモノがとても多いです。

素材はプラスチックやセルロイド・水牛の角など様々です。

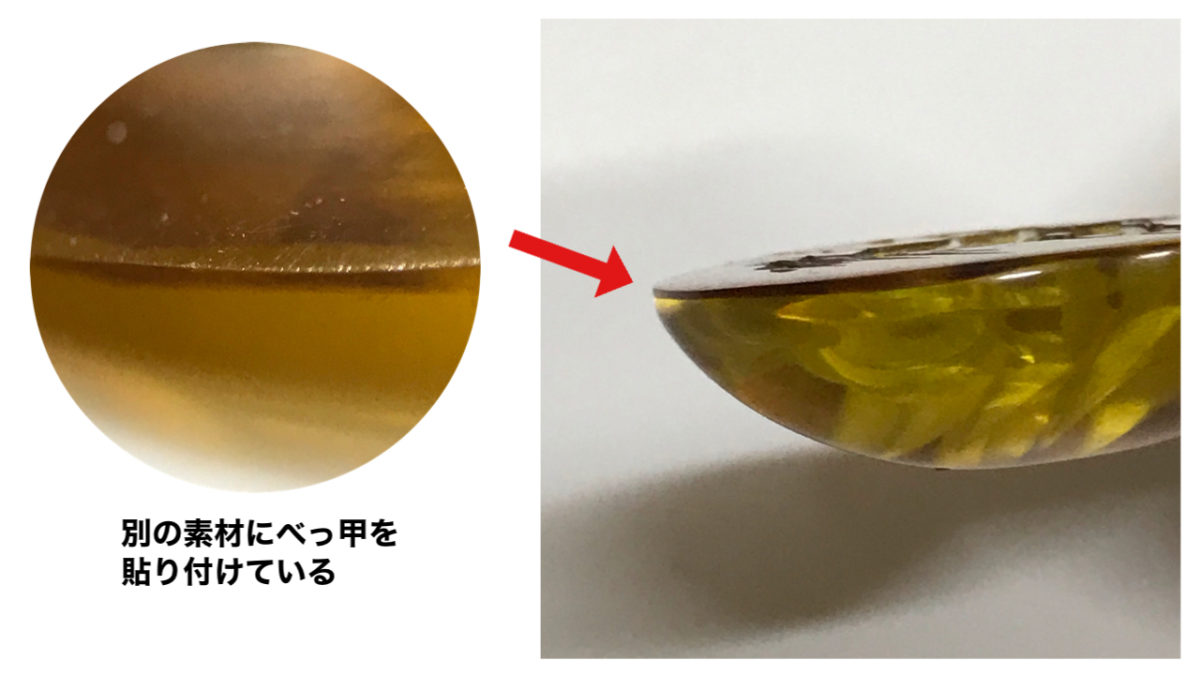

また、プラスチックやセルロイドなど鼈甲以外の素材に鼈甲を張り付けた「張り鼈甲」もあります。

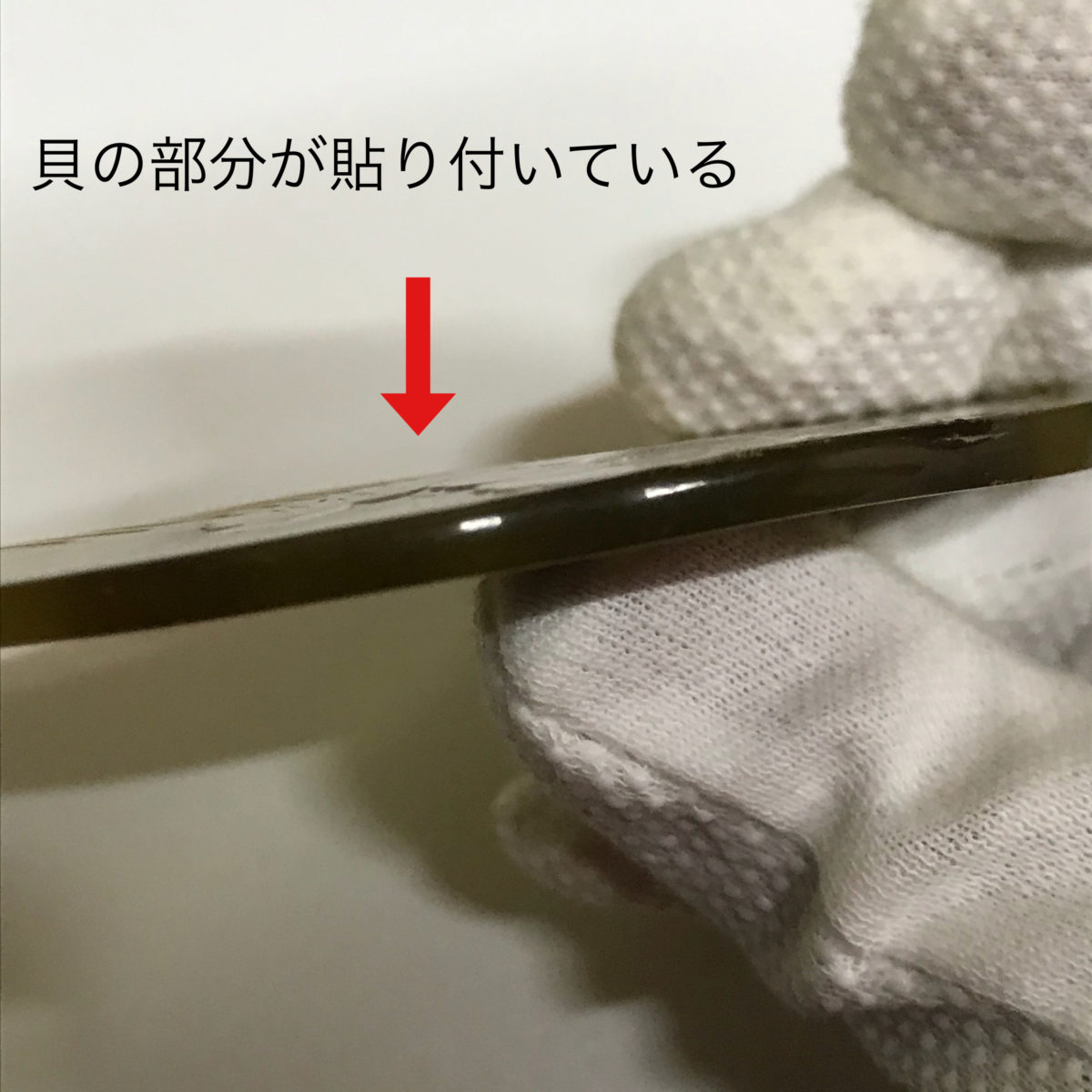

張り鼈甲のペンダントトップ

裏側にべっ甲を張り付けております。

側面から確認すると張り付いているのがわかります。

これはお土産屋さんなどで普通に張り鼈甲として販売されておりますのでニセモノではありません。

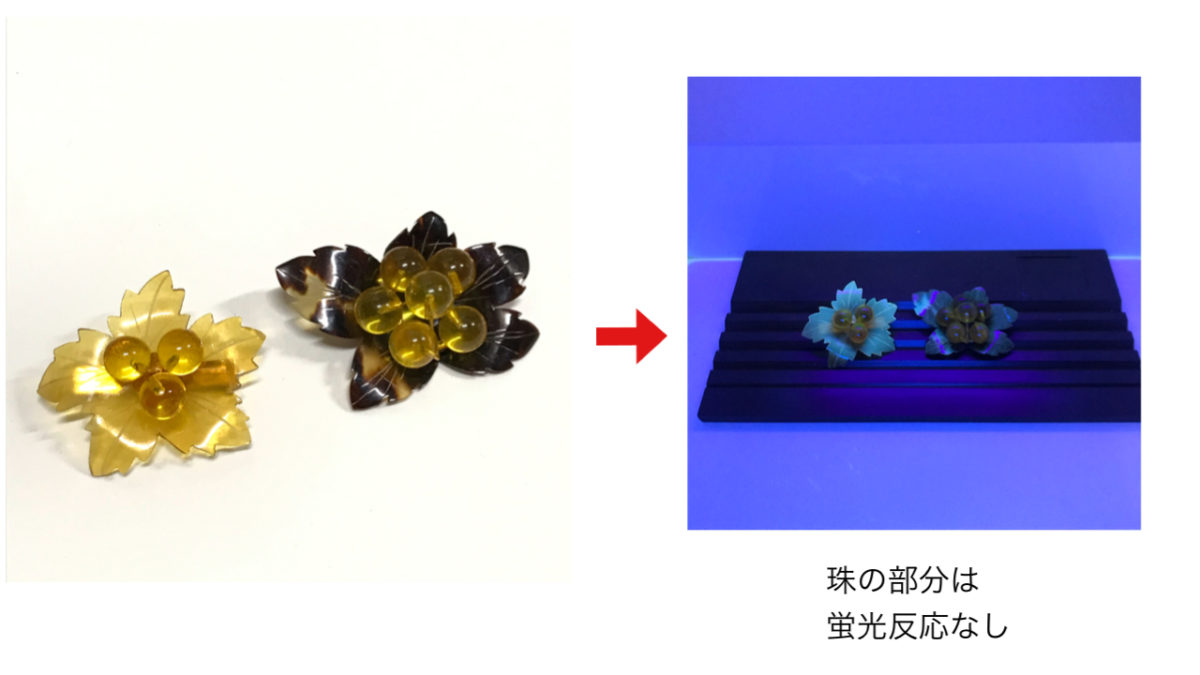

葡萄(ぶどう)みたいなブローチをネットでよく見かけますが、丸い珠の部分はべっ甲ではない場合が多いです。

長波紫外線を照射するとよくわかります。

それではヤフオクでよく見かけるべっ甲のニセモノをご紹介します。

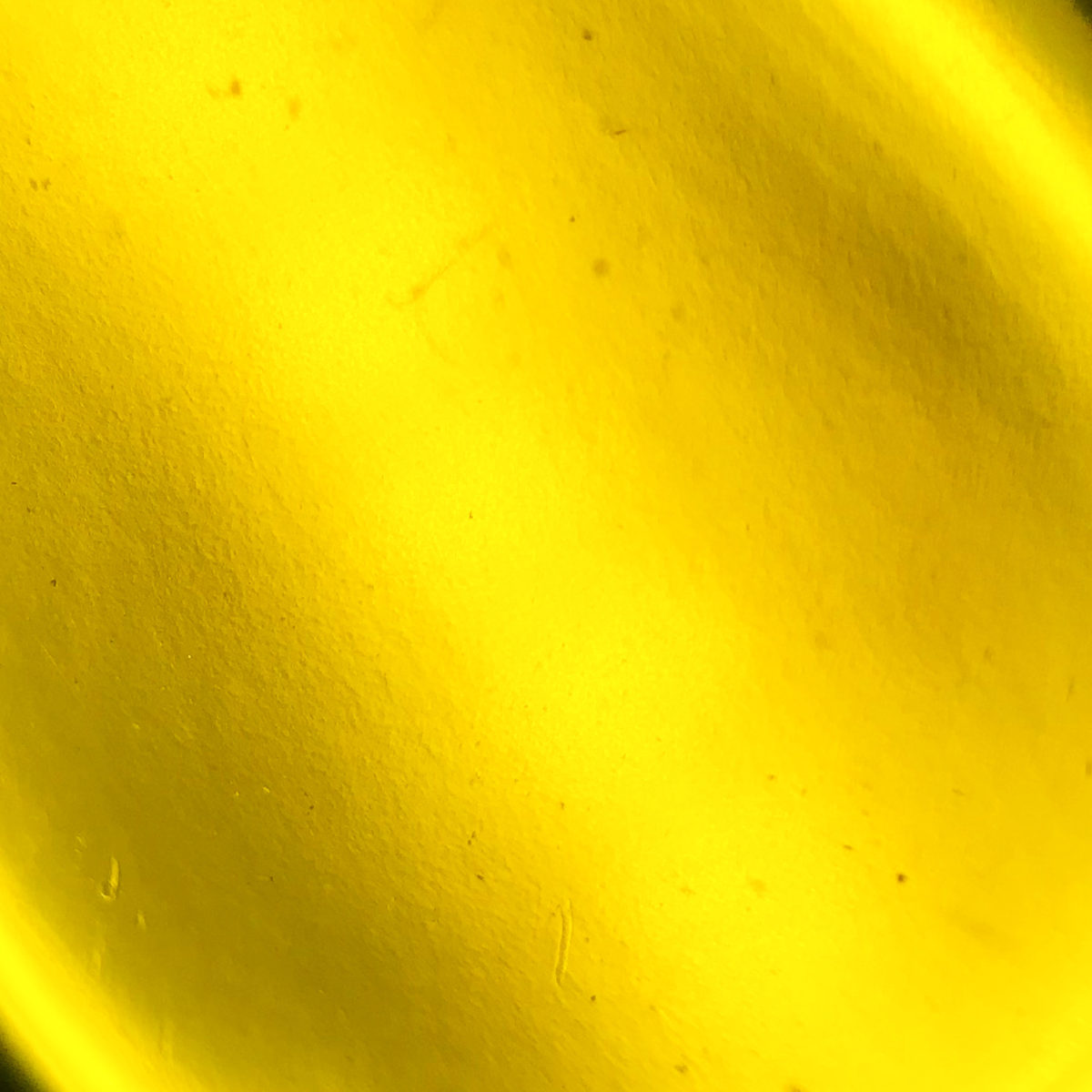

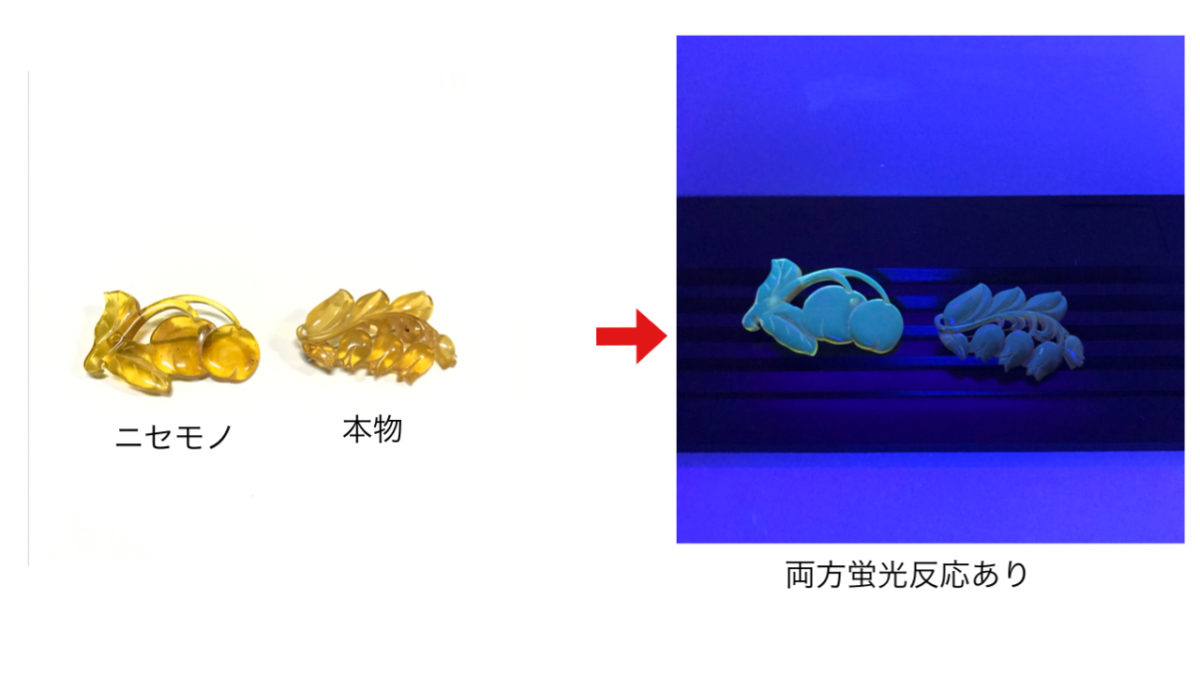

①白甲のようなブローチ

こちらはヤフオクで本鼈甲ブローチとして出品されておりました。

落札価格は1,000円ぐらいでした。

蛍光検査

長波紫外線を照射するとニセモノもうっすら反応を示します。

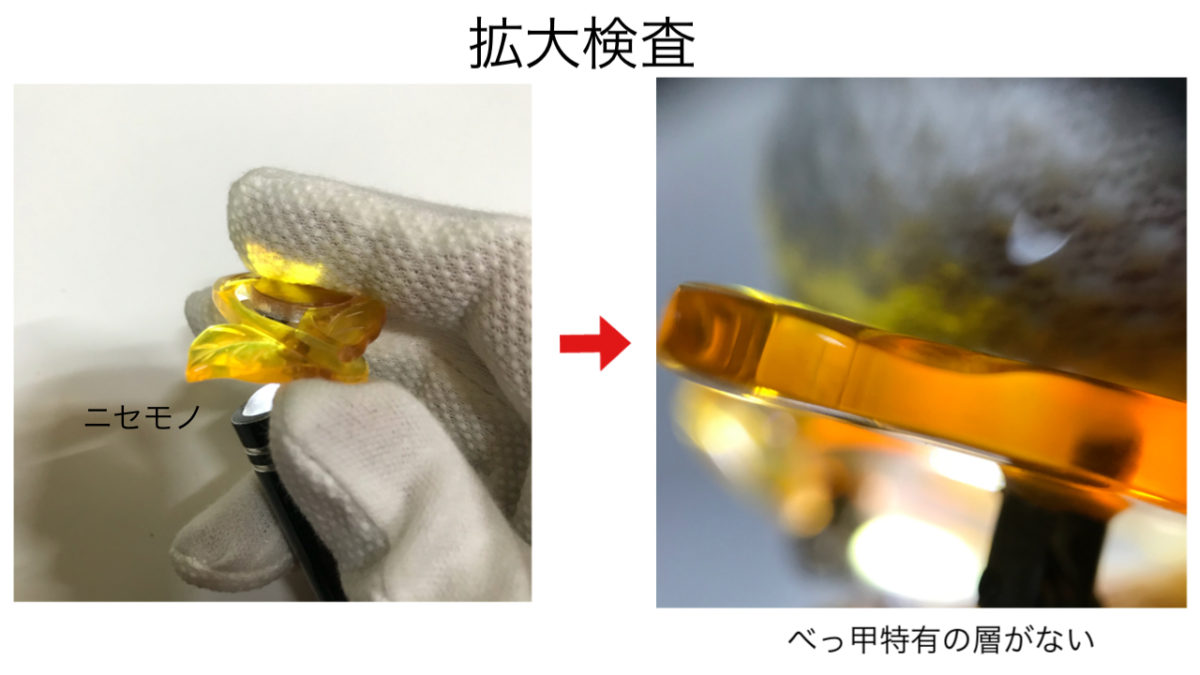

拡大検査

ルーペで拡大するとよくわかります。べっ甲特有の層がなく、のっぺりとした感じです。

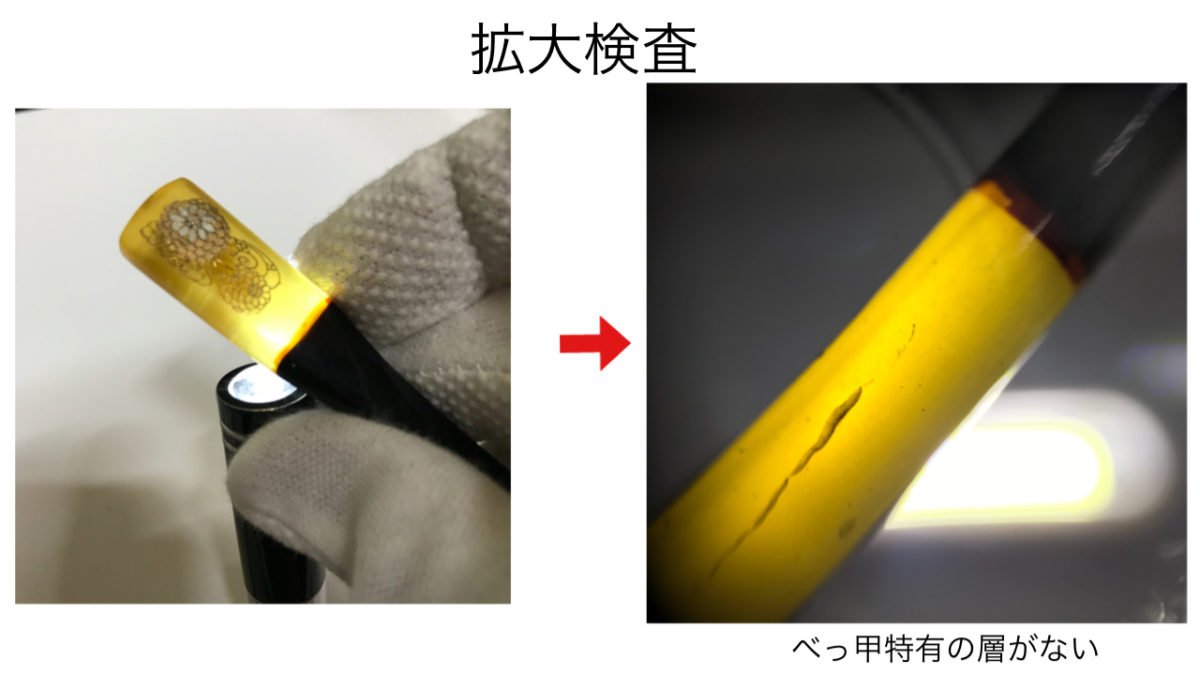

②華やかな装飾がついた簪(かんざし)

このような感じのゴージャスな簪は素材がべっ甲ではない場合が多いです。

拡大検査

べっ甲特有の層がありません。

本物はこのように層が確認できます。

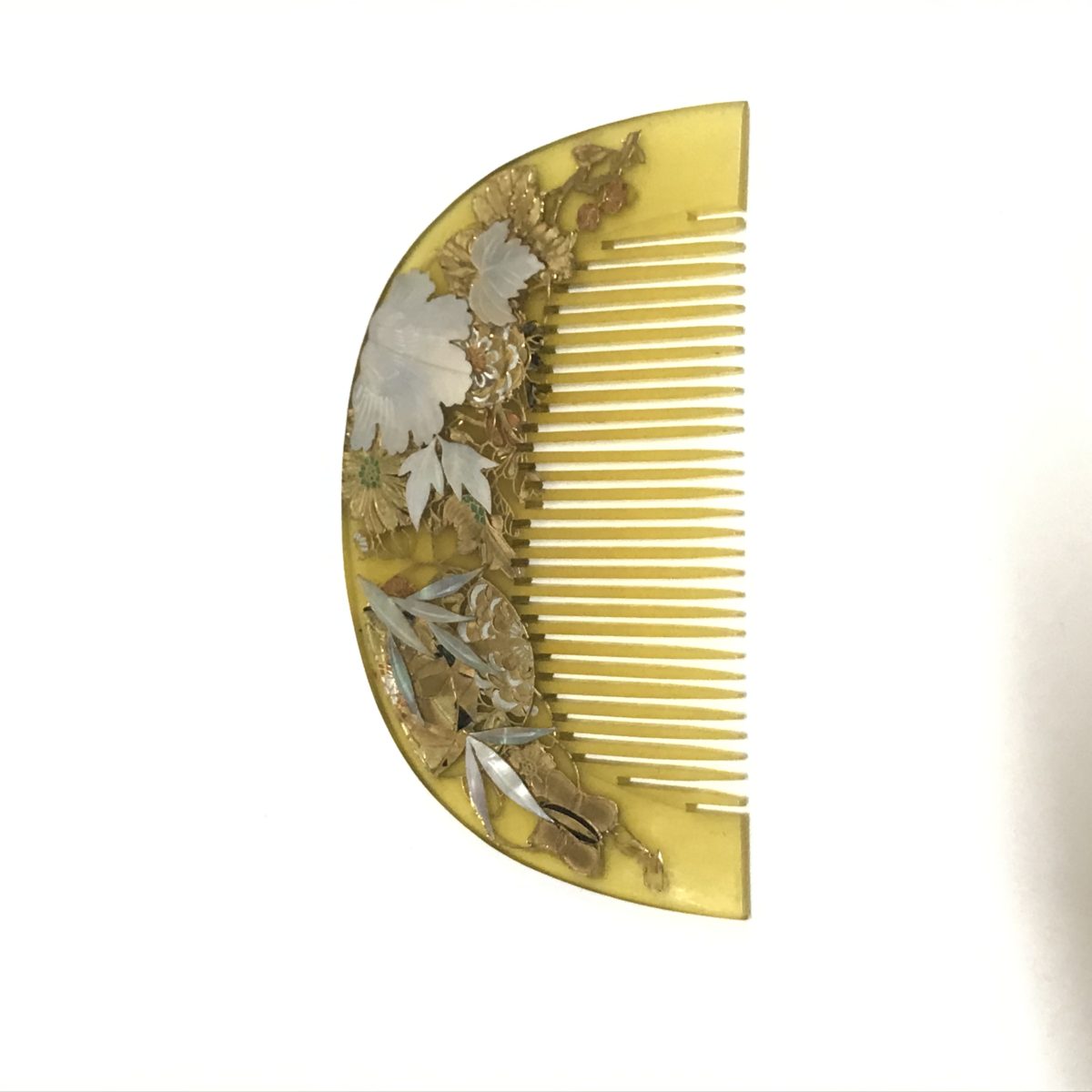

③華やかな装飾がついた櫛(くし)

簪と同じくこのような櫛も素材がべっ甲ではない場合が多いです。

拡大検査

べっ甲特有の層がありません。

金の模様の部分は彫ってあるわけではなく、中に埋め込まれています。貝の部分だけ張り付けてあります。

本物のべっ甲に埋め込むことはできません。

側面から見ると貝の部分が貼ってあるのが確認できます。

彫ってある場合や貝や珊瑚などを貼り付けている螺鈿だけの櫛や簪の場合はべっ甲の可能性も少しあります。

注意点としては、上記の櫛や簪やブローチなどは本鼈甲と表記するとニセモノになりますが、鼈甲風や鼈甲カラーなどの表記の場合はニセモノとはなりません。

こちらもYouTubeに動画をUPしましたのでよろしければご覧ください。

本鼈甲と表記があり見た目が綺麗で価格が安いものは要注意です。

ヤフオクで購入する際は慎重に検討してください。

以上「【宝石の見分け方】鼈甲(べっこう)の見分け方【鑑定】」でした。

最後までお読みいただきありがとうございます。